談到東北旅游,很多朋友就是沖著尋找東北冬日冰天雪地里暖烘烘的民間習(xí)俗而來(lái)。這些民俗隨著時(shí)間推移不再同往日那般鮮明,卻仍是有跡可循的。大雪天,黑夜里,暖炕上,大家熱熱鬧鬧圍坐一起,就著這些由來(lái)已久的民俗故事,足可下酒。

? ? ? ?在過(guò)去的東北農(nóng)村,有四大普遍現(xiàn)象,隨著時(shí)間的推移,便形成了東北的一種特有民俗,這四大民俗,有的至今存在,有的已經(jīng)做了改良,一起來(lái)揭曉這四大東北特有民俗吧。

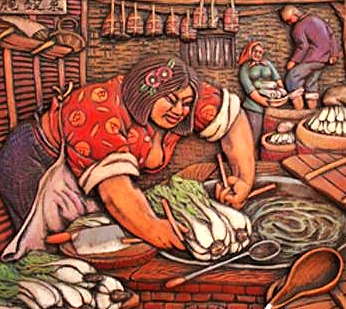

大缸小缸腌酸菜

冬天白菜不易儲(chǔ)存,在冬長(zhǎng)夏短的東北,很難保鮮,東北人就發(fā)明了白菜的淹漬法,把白菜洗凈,晾曬幾天,放在大缸里,撒上大鹽粒,涼水要漫過(guò)白菜,用大塊石頭壓住,缸口用黃泥封住,四十天后可食用。

這個(gè)習(xí)俗一直沿用,但已經(jīng)有了很大的改革。東北酸菜已經(jīng)成了一種餐飲文化,“翠花酸菜”的品牌已經(jīng)響譽(yù)全國(guó)。

冬包豆包講鬼怪

粘豆包,是一種源于滿族人的食品,滿族人喜歡有粘性的食品,因?yàn)檎承允称肥秤昧啃《矣址浅D宛I,有利于在寒冷的天氣里,長(zhǎng)時(shí)間地進(jìn)行戶外活動(dòng),所以滿族人十分喜歡。漢族人受到啟發(fā)也漸漸地喜歡上了食用粘豆包。

在東北的民間,每年時(shí)間一進(jìn)入臘月,當(dāng)老北風(fēng)呼嘯著,在大地刮得正起勁的時(shí)候,家家戶戶就開(kāi)始籌備包粘豆包了。

東北的黑土地盛產(chǎn)黃米,黃米又分為大黃米(糜子)、小黃米(粘谷子)。用黃米包出了的豆包,又好吃,又筋道,是東北各族人民都喜愛(ài)的食品。

粘豆包的做法是,先把大黃米或小黃米用水泡上半天或一天,然后淘凈沙子,這叫淘米,之后晾曬個(gè)大半干,上磨或碾子磨成粉。再用冷水和面,像做白面饅頭那樣,讓其自然發(fā)酵,待發(fā)出酸味,開(kāi)始用手揉面。接下來(lái)是做陷,把紅小豆或大蕓豆粒放在鍋里煮熟,搗成豆沙狀,再放入白糖,用手攥成核桃大小的陷團(tuán)備用。第三步是用揉好的黃米面把攥成團(tuán)的豆沙陷包入里面,團(tuán)成豆包狀,最后放入用波羅葉子(柞樹(shù)葉子)、蘇子葉做屜布子的籠屜里,上鍋蒸上個(gè)二十分鐘或半個(gè)小時(shí),即可出鍋食用了。

粘豆包有多種吃法,可以直接蘸白糖吃,也可以拍成圓餅用油煎著吃,再?gòu)?fù)雜一點(diǎn),可滾上一些炒熟的黃豆面吃,這又增加了一種糊香的豆味,這這種吃法還有一個(gè)不雅的名字,叫做——“驢打滾”。

做粘豆包時(shí),全家大大小小,老老少少一起上陣,甚至非常要好的鄰居也來(lái)幫忙。由于所包的豆包量大,就需要較長(zhǎng)的時(shí)間,甚至連宿隔夜地包。人們?cè)趪Z了一些家長(zhǎng)里短之后,就開(kāi)始講故事。故事都是以狐精鬼怪的傳說(shuō)為主,而且非常富有寓意,不少是影射當(dāng)時(shí)社會(huì)的現(xiàn)狀的。故事的結(jié)尾一般都是善有善報(bào),惡有惡報(bào)。就這樣,許多東北的民間故事不斷產(chǎn)生,而且故事的情節(jié)也在不斷的發(fā)展變化,越來(lái)越豐富。

反穿皮襖毛朝外

在東北人們?yōu)槭裁匆胺创┢ひ\毛朝外”呢?

由于東北的冬季氣候非常寒冷,為了生存,人們?cè)诙救匀贿€要進(jìn)行狩獵、采伐木材、趕爬犁等戶外生產(chǎn)或活動(dòng)。為了抵御寒冷,人們只有把獸皮披在身上。后來(lái)隨著社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步,人們把獸皮經(jīng)過(guò)加工鞣制,用野獸的皮毛縫制成衣服,從此人們便有了皮襖。這樣不僅解決了御寒的問(wèn)題,而且這種皮襖穿起來(lái)比原先披著更舒服,也更加靈活方便。

開(kāi)始的時(shí)候,人們也是把皮襖的毛朝里穿。可是由于整天不是鉆山就是入林,外面的皮板經(jīng)常被樹(shù)枝、荊棘刮破,日久年深,弄得皮襖千瘡百孔,里面的獸毛沒(méi)有了依靠,自然也就不復(fù)存在了。于是人們就試著把皮襖的毛朝外穿,你還別說(shuō),這樣一掉個(gè),皮襖反而更不容易刮破,而且下雨下雪,雨雪也會(huì)順著皮毛滴落下來(lái),整個(gè)皮襖也不會(huì)淋濕。

再到后來(lái),有了棉花、布匹,這給人們的生活帶來(lái)了極大地變化。然而在過(guò)去的東北,布匹、棉花倒比獸皮更是珍貴。因?yàn)楂F皮人們隨時(shí)都可以獲得,可是布匹、棉花,全靠山外的商人帶進(jìn)山里,而且價(jià)格比較昂貴。如果把獸皮筒子吊上布面,毛朝里穿,是很好看。可是要用很多布,那就需要用許多獸皮、山珍等物品去跟山外的商人去交換。人們覺(jué)得這樣自己非常吃虧,很不劃算。于是,干脆還是把皮襖毛朝外穿得了。久而久之,這個(gè)習(xí)慣也就不經(jīng)意間保持了下來(lái)。

煙囪砌在山墻外

由于黑龍江地區(qū)冬季很漫長(zhǎng)而冷,建造房屋最主要考慮冬季保暖。所以房子走向多是坐北朝南,南面開(kāi)大窗,有利于采光。靠山依山而建,山便成了自然的擋風(fēng)屏障。冬季里取暖主要是靠火炕,灶坑里,柴禾燃燒所產(chǎn)生的熱煙,穿過(guò)炕面下的煙道,經(jīng)煙囪排出,熱通過(guò)火炕四散開(kāi)去,屋子就會(huì)暖和。

滿族祖先造的煙囪很獨(dú)特,不是在房頂上,而是高高地立在房子山墻外,或者南窗根兒前面。這是為了防止夏季下雨時(shí)雨水沿著煙囪流到屋里去,造成濕墻根現(xiàn)象并能有效防止冬季火炕熱量向室外散發(fā)。這種落地式的煙囪,看著不雅,但滿語(yǔ)名子很好聽(tīng),呌“呼蘭”。下雪時(shí),架上梯子在煙囪頂端扣上一個(gè)破荊條筐,雪過(guò)后,煙囪上便戴了頂漂亮的雪帽子很壯觀。

隨著生活水平的提高,房屋建設(shè)科學(xué)化,蓋起樓房、磚瓦房都有取暖設(shè)備。“煙囪砌在山墻外”這一怪一去不復(fù)返了。旅游攻略http://www.936579.cn

專題來(lái)源:東北旅游攝影

/db/

文章來(lái)源:http://www.936579.cn/23248.html