塔吉克男人表演牦牛叼羊牦牛叼羊是全國唯一一項由塔吉克族開展的民間體育項目,選手要把所叼的山羊扔進自己挖的坑里就算獲勝。騎牦牛叼羊不同于騎馬叼羊比速度,而是宛如一場群牛相斗的表演,選手們憑智慧和勇敢取勝。(攝影/夏建國)

生活在帕米爾高原上的塔吉克人被稱為“高山上的雄鷹”。他們自稱為鷹的傳人,吹起鷹笛,跳起鷹舞,升華為一種圖騰在高原上源遠(yuǎn)流長、奔騰不息,成為了一個民族的靈魂所在、力量之源。熱斯喀木是帕米爾山中一個與世隔絕的小村子,僅有兩百多人居住,卻保留了塔吉克族最原生態(tài)的文化;他們依然停留在人類的“黃金時代”,在山谷中孤獨地延續(xù)著自己的傳奇。

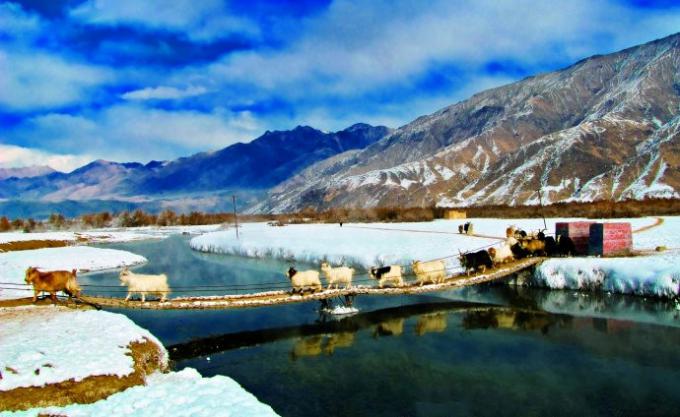

河谷橋上放牧回家的羊群塔吉克人放牧的牲畜主要有牦牛、綿羊、山羊、馬、驢、駱駝等,這些牲畜為塔吉克族牧民的衣、食、住、行提供了大部分物質(zhì)來源。春耕播種結(jié)束后,牧民們會帶著氈房,趕著畜群去高山草原放牧,既可避免山谷中的莊稼被踐踏,還可讓牲畜過夏上膘;秋收入冬后,則帶著畜群回到定居點生活。(攝影/孟戈)

地標(biāo)

世界屋脊的神秘仙境

帕米爾高原被稱為“世界屋脊”,雖是干旱區(qū),卻被成為“萬水之源”;地屬高寒荒漠,但又是塔吉克人心中的“世外桃源”;既是中國西極的“重瓣蓮花”,又是絲綢之路的“交通樞紐”。

一座又一座的雪山,模糊的道路像迷宮一般延伸至帕米爾的心臟——熱斯喀木。爬過無數(shù)高山后,夕陽西下時終于到達(dá)了熱斯喀木,這座藏匿于山谷間的村落。站在山頂放眼望去,夕陽像海水一般浸泡著村落。在空曠的山谷中沒有高大的樹木,只有一些矮小的灌木。因為缺少木材,所以村民的房屋只能用石頭來修建。山谷,石屋,羊群與村民都被鍍上燦爛的金黃,氤氳著一種神秘仙境的色彩。

下到山谷后,伊力亞和村里人相互用右手捂著心口問候。裝束奇怪的我引來一只黃色大狗沖到我面前呲著牙狂叫,我站在原地緊緊地抓著背包,隨時防備它撲上來。正在僵持時,一個塔吉克女孩跑過來抓住狗,膽怯地望著我。伊力亞走過來向我介紹這個女孩,說她叫熱娜,是族長吐爾地白克的女兒,就要成為新娘了。這時熱娜羞怯地對我點點頭,牽著她的狗跑開了。

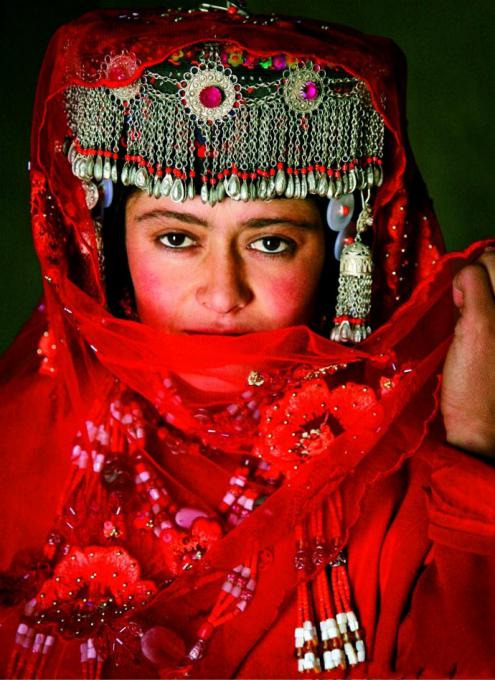

塔吉克女人精美的帽冠

塔吉克人屬于歐羅巴人種,高鼻深目,黑紅色的面孔上有一雙碧藍(lán)的眼睛。女人們喜歡穿大紅的衣服,戴華麗精美的帽冠——“庫勒塔”。這種花帽圓頂籮形,帽額邊用白布作底,其上刺繡精美圖案,以黑色和紅色等重彩紋為主;戴“庫勒塔”時,上面罩上金黃色或紅色的艷麗紗巾和各種銀飾;節(jié)慶盛裝出行時,還要在“庫勒塔”帽沿上加綴一排叫“斯力斯拉”的小銀鏈,戴大耳環(huán),脖頸上再繞多道珠玉項鏈,胸前佩戴叫“阿勒卡”的很大的圓形銀制飾物。(攝影/周敏強)

這里的婦女都喜歡穿紅色的服裝,而男子基本都是綠色的大衣,在灰色的山谷中分外顯眼。伊力亞一路和村民們握手相互問候,向村里的長者介紹我這位遠(yuǎn)方的客人。塔吉克人屬于歐羅巴人種:身材高大,體格健壯,高鼻深目,膚色白皙。在那些黑紅色的面孔上有著一雙碧藍(lán)色憂郁的眼睛,閃閃爍爍深不可測,仿佛可以從中看到帕米爾的渴望與憂傷。

旅游攻略http://www.936579.cn

旅游攻略http://www.936579.cn

慕士塔格峰與喀拉庫勒湖

慕士塔格峰、喀拉庫勒湖和帳篷炊煙的組合,構(gòu)成了帕米爾高原上最經(jīng)典的美景。呈放射狀分布的冰川自7000多米的山頂輻散到約5000多米的高度,是這位冰川之父的“白發(fā)三千丈”;冰川融水孕育的高山湖泊清得碧綠,潔如明鏡;帳篷里飄出裊裊炊煙,一片溫馨、恬靜、和諧的景象。“山水鐘靈秀”,電影《冰山上的來客》和小提琴獨奏曲《陽光照耀著塔什庫爾干》都表現(xiàn)了帕米爾“此景只有天上有”的風(fēng)光美景和“云彩上的塔吉克人”的民族風(fēng)情。(攝影/孟戈)

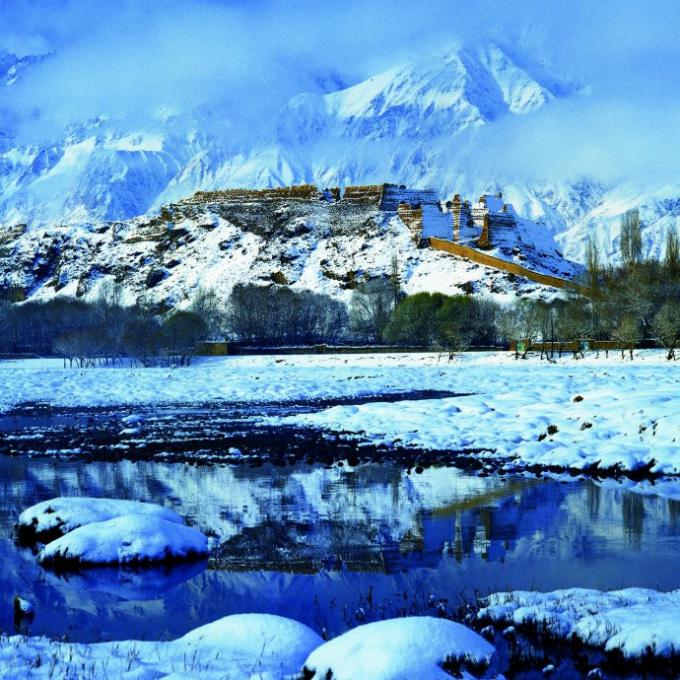

塔吉克人的羯盤陀國都城

塔什庫爾干,突厥語意為“石頭城”,就是來源于這個著名的古城遺址。漢代時,這里是西域三十六國之一的蒲犁國的王城,在朅盤陀時期,開始大規(guī)模建造城廓;唐朝政府統(tǒng)一西域后,在這設(shè)有蔥嶺守捉所;元朝初期,大興土木擴建城廓;清光緒二十八年(1902年),清廷在此建立蒲犁廳。這里是扼守絲綢之路中道和南道的交匯點,通往帕米爾高原的幾條峽谷通道的交匯處,自古以來都是兵家必爭之地,當(dāng)年玄奘在這里留下足跡,馬可·波羅也到過這里。(攝影/沈橋)

歷史

石頭城里的王冠傳奇

塔吉克人與石頭有著不解之緣。他們的房屋全部采用泥和石頭砌成,依然堅守著祖先羯盤陀人的遺風(fēng),住在石頭搭建的居所里;男女都喜歡戴著漂亮的帽子,延續(xù)著這個族群的“王冠”傳奇。

年輕的伊力亞身上有著一種獨特的憂傷,這也使得他與村民們略微顯得有些格格不入。除了教書與照顧自己的11只羊外,就是帶著我走訪每戶的老人。塔吉克男人每天一項必做的事就是走訪每一戶老人之家,向老人送上自己的問候與祝福。塔吉克人相見時,晚輩吻長輩的手心,長輩吻晚輩額頭,表達(dá)親切之意。平輩間的男子相互握手,并俯身互吻手背,女人之間則行碰鼻禮。

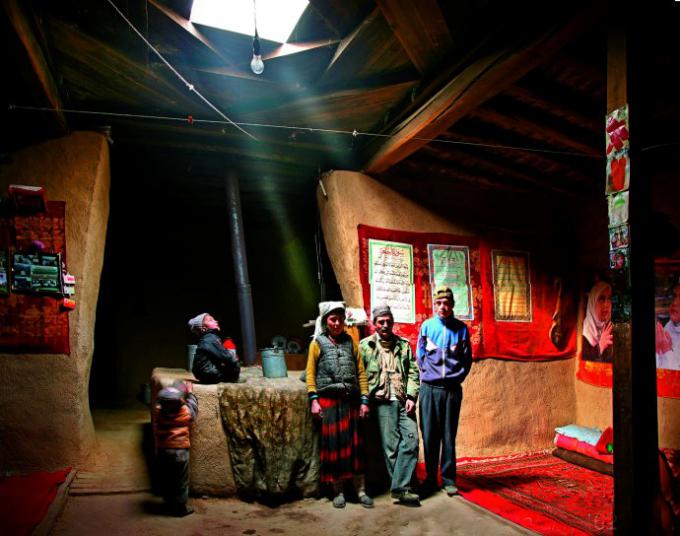

塔吉克人的民居“藍(lán)蓋力”塔吉克人從事農(nóng)牧兼營的經(jīng)濟生產(chǎn),他們的居住是半固定式的,一般在村中建有固定的房屋,在牧場還有專為放牧修建的住所。他們自立修建的房屋多為木石結(jié)構(gòu),墻底部用石塊砌成,上面部分用土坯建造。每家自成院落,一般都建有住房、廚房、牲蓄圈等;住宅最主要部分是正房,稱之為“藍(lán)蓋力”,大都是正方形平頂房屋,屋頂部由主梁、副梁和木椽構(gòu)成。椽子上鋪葦席,再架樹枝、抹草泥,厚而堅實;屋頂兼作曬臺用,可以晾曬糧食等物。(攝影/周敏強)塔吉克人與石頭有著不解之緣。塔什庫爾干,突厥語“石頭城”之意,大石嶺的石頭城就是塔吉克人祖先建立的王國。世事滄桑,現(xiàn)在的石頭城內(nèi)除了還有一些佛廟、民居的遺跡外,就只剩下大大小小的石塊和土坑了。在熱斯喀木,我發(fā)現(xiàn)村民建造的房屋竟與石頭城的構(gòu)筑方式類同,全部采用泥和石頭砌成。今天的塔吉克民族依然堅守著他們祖先羯盤陀人的遺風(fēng),住在石頭搭建的居所里。我問斯拉木“塔吉克”一詞在有何特殊意義?他睜開眼睛,指著自己頭上的“吐巴克”(男子高統(tǒng)帽)驕傲地說:“我們的族稱就是‘王冠’之意”。我后來在塔吉克族學(xué)者西仁·庫爾班的《中國塔吉克族》一書中找到了答案:塔吉克出自“塔吉”一詞,是由伊朗語“塔吉達(dá)爾”(戴冠之人)、“塔吉葉克”(獨一無二之冠)等詞逐漸變化而來。現(xiàn)在,塔吉克族的男女也都喜歡戴著漂亮的帽子,延續(xù)著這個族群的“王冠”傳奇。

陽光下收玉米的塔吉克人塔吉克人主要從事畜牧業(yè),兼營農(nóng)業(yè),過著半定居半游牧的生活。由于地理環(huán)境比較惡劣,農(nóng)業(yè)相對比較落后。許多土地只能種一年歇一年,較好的地種兩年歇一年。當(dāng)?shù)厝似毡榉N冬小麥,夏季麥?zhǔn)熘蠓N小米、玉米等。他們也注意輪作,如某塊地第一年種麥子,第二年改種玉米,以提高產(chǎn)量。(攝影/孟戈)

信仰

高原之鷹的太陽崇拜

自由翱翔于雪山之巔的山鷹是塔吉克人的圖騰崇拜。他們艷羨于鷹的速度與技巧,欽佩于它的勇猛和剛強。于是吹起鷹笛,跳起鷹舞,以期從鷹的身上獲得在帕米爾高原群山中生存的力量。

然而,想要得到一只獵鷹并不容易。塔吉克男人會去鷹巢中挑選雛鷹。鷹巢都筑在懸崖上,所以他們必須用繩子捆在腰間,將整個人吊在崖壁才能捉到雛鷹。將雛鷹拿回家后就要開始馴化,當(dāng)雛鷹的羽翼長得豐滿之后,再用活物訓(xùn)練它捕食,直到可以和牧人一同出外打獵。一只鷹的壽命通常是40多年,但塔吉克男人一般在鷹長到10歲左右就將其放掉,因為那正是鷹生育后代的年齡。

養(yǎng)鷹是件十分奢侈的愛好,一只鷹每天都要吃掉一斤肉,在熱斯喀木只有相對富裕的人家才有獵鷹。我在村里見過最漂亮的獵鷹是達(dá)德力夏家的獵鷹。他家的獵鷹雖然不大,但我一直不敢靠近。它的眼中流露著兇光,只要我敢靠近它的主人一點,就做出攻擊的準(zhǔn)備,而達(dá)德力夏看到我害怕的樣子就會哈哈大笑。

正房里的回形灶臺和天窗

因高原氣候寒冷而又缺乏燃料,房子低矮才會暖和。塔吉克的住房內(nèi)在屋子當(dāng)中開了一個天窗,通風(fēng)透光,屋中央對著天窗處建有一個高高的土灶臺,在灶臺四面筑有土炕,圍成“回”字形,土炕上鋪有氈子、羊皮或毛毯,用餐時全家人盤腿坐在炕上,圍成一圈,很少使用桌椅板凳。正房是塔吉克人家庭的主要起居地,全家人的休息、吃飯、日常活動主要在此,婚喪嫁娶,紅白喜事也都在這個房子里進行,故又稱為“麥麗開吾依”(意為慶典之屋)。(攝影/周敏強)

在熱斯喀木,我欣賞到了最純正的山村鷹舞。肖公巴哈爾節(jié)(春節(jié))當(dāng)天,全村人聚在一起,高亢得近乎凄厲的鷹笛就響徹全場。隨著鷹笛和手鼓的節(jié)奏,男女成雙翩翩起舞:男子雙肩上下抖動,雙臂起伏翻飛,如山鷹展翅,時而俯沖,時而滑翔,舞姿矯健,粗獷;女子雙手敞開高高舉起,隨著節(jié)奏從里向外翻旋,猶如煽動的翅膀,動作柔媚,婀娜多姿,與男子的雄健舞姿配合默契,珠聯(lián)璧合。

鷹舞的伴奏樂器也與他們崇愛的山鷹緊密相連。鷹笛,就是用鷹的翅骨鏤刻而成,僅有三個音孔,吹奏起來音色明亮高亢,凄情激越,好似長空鷹鳴。塔吉克人為何如此崇拜鷹?新疆大學(xué)的教授西仁.庫爾班是專門研究塔吉克文化的學(xué)者,他認(rèn)為:“鷹舞最初是敬神儀式和宗教慶典,用以表現(xiàn)自己與圖騰之間的神秘關(guān)系。塔吉克民族經(jīng)歷了拜火教、佛教和伊斯蘭教,原來的圖騰已被遺忘,但其影響仍然存在,鷹舞即是其中之一”。

肖貢巴哈節(jié)上的叼羊比賽

“肖貢巴哈爾”,塔吉克語是“迎春”、“新年”的意思。過節(jié)這天恰是農(nóng)歷的春分,白天和黑夜一樣長,塔吉克人將這一天看作是祝愿實現(xiàn)新年美好愿望的日子,會舉行歌舞、叼羊比賽。叼羊是一項對抗性強的運動,參賽者既要有強壯的體格,又要有嫻熟的騎術(shù),才能馳騁拼搏,奪得勝利。(攝影/楊昌盛)

生活

人類棲居的黃金時代

每天清晨青草的體香與玫瑰色的晨曦伴隨著羊群離去,頭羊帶領(lǐng)著羊群在山谷間進食。帕米爾似乎還處于一種男權(quán)時代,男人們勞作的范疇劃出明確的界限,比如祭祀,宰羊,開水渠,尋找走散的羊群等。男性在家中有著絕對的權(quán)威,是一家之主,決定一個家庭的選擇;而婦女是家中的主要勞動力,擠羊奶,做飯,撫育子女等。累累大山之間,一幢簡單的石屋何其脆弱,薄薄的屋頂之下卻有生命氣息的流溢,而一個女人則是這個家得以成立的最重要的原因。高原上的人們相信,一個男人的人生,是在他娶一個女人成家的時候才開始的。

達(dá)德力夏走遍附近山谷也沒有發(fā)現(xiàn)羊群的骸骨。羊群是重要的經(jīng)濟來源,失去后就等于沒了生活的支柱,年幼的女兒,茫然的妻子都等著他來照顧,生活似乎走到了極限。達(dá)德力夏離開了熱斯喀木前往喀什。他需要去喀什打工來重新建立自己的羊群。然而他去喀什半年后又回來了,沒有一分錢,只帶回了饑餓的肚子。

達(dá)德力夏的喀什經(jīng)歷在城市人的眼中再正常不過了,不懂法律,沒有合同,性格溫順又樂觀,他依靠什么來得到他的酬勞?然而當(dāng)我和達(dá)德力夏聊起喀什的經(jīng)歷時他卻非常高興,說起喀什的那些“奇聞軼事”依然很開心。但他說那里不是帕米爾,沒有自己的家。他回到村里后,大家一起喝酒跳舞慶祝他的平安歸來。他和村民盡情享受歡聚的喜悅,在宴會結(jié)束后用自己僅有的積蓄買了一只獵鷹。

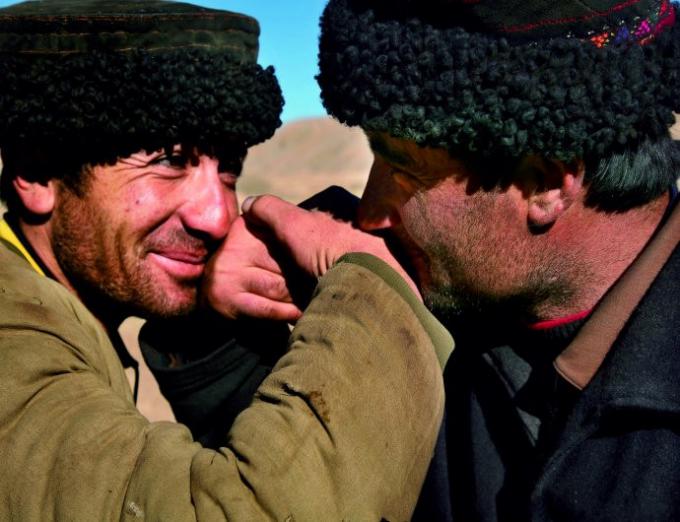

塔吉克男人溫馨的吻手禮

塔吉克人的禮俗非常奇特,饒有風(fēng)趣。一般兩個男子相見,先是握手,然后同時舉起握著的手互吻對方手背。不同輩份的人見面,長輩親吻小輩的額頭,小輩親吻長輩的手心;婦女們見面時,長輩吻小輩的眼睛或額頭,小輩吻長輩手心,與長輩行貼面禮并撫摸對方面頰。平輩女人相見,互吻面頰,近親則互吻嘴唇;成年女性與男性相見,女性要吻男性的手掌,男性回報以撫摸對方面頰。若年齡相近,女子對男子行吻手禮后,男子以手觸女子頭部行相見禮。(攝影/周敏強)

梳妝待嫁的塔吉克新娘

塔吉克人的婚禮要熱鬧慶祝三天:第一天男女雙方各在家里準(zhǔn)備菜肴,親威開始前來賀喜,禮品一般是4?6個馕,在馕上擺放衣服、日用品或首飾。母親或長嫂在禮品上撒面粉,以祈吉祥。;第二天男女雙方親友各在本村唱歌跳舞,熱鬧祝賀;第三天是迎親的日子,新郎會騎馬或開車來迎娶新娘。(攝影/李翔)

婚禮

一個女人的分界人生

塔吉克女人的一生,以出嫁前后為兩個不同的人生分界:未出嫁前,好姑娘的標(biāo)志是勤快,一生所要學(xué)的生活技能都在這時完成;一旦出嫁后,回娘家的機會很少,而是自覺勤勉地操持著家務(wù)。

村里人們談?wù)摰米疃嗟氖菬崮鹊幕槎Y,對于這個只有兩百人的村落來說,這是一件大事,是整個村落的節(jié)日。熱娜就要出嫁了,雖然她才16歲。熱斯喀木孩子的童年是短暫的,從模糊的孩提時代到成人只有短暫的幾年。沒有學(xué)校,只有伊力亞這個“赤腳教師”,童年的記憶像風(fēng)吹過這片山谷一般不留痕跡。

要嫁人了,但熱娜絲毫沒有一絲做新娘的喜悅。她向我抱怨大家都在為她的婚事忙碌,沒有人理她,就連平時的玩伴也都不理她了。我問她喜歡自己的丈夫嗎?熱娜抱著她的狗說不知道。16歲在帕米爾是正常結(jié)婚的年齡,熱娜的丈夫是一位21歲的塔吉克青年,小伙子臉上的青春痘透著和熱娜一樣的茫然。

塔吉克女人的一生,以出嫁前后為兩個截然不同的人生分界。未出嫁前,好姑娘的標(biāo)志是勤快,絕少出門,作為一個女人一生所要學(xué)的生活技能都在這一個階段完成。一旦出嫁后,回家的機會很少,除非有特別需要的理由。一旦出嫁,持家為本,勤勉在一個出嫁的塔吉克女人身上更主要的是一種自覺。若有女人在場,一個男人燒茶或提起壺倒茶,所有在場的女人會感到一種本能的不適應(yīng),角色的根深蒂固已成為每個女人對命運的自覺認(rèn)同。

塔吉克人的婚禮至今保留著濃郁的生命暗喻。男女雙方的代表約定婚期要宰牲,結(jié)婚三天,男女沐浴之后,更衣之前要宰牲,大典之前還要宰牲,無不滲透人們對生命歡悅的膜拜。此間,又以新娘的所有活動更具莊重意味。

草地上刺繡玩耍的母女

在塔什庫爾干各地,可以隨處看到閑下來的女人三三兩兩坐在一起刺繡的閑適場面。塔吉克姑娘都精于刺繡,她們在帽冠、衣飾、被褥、圍裙上繡上美麗的圖案。千姿百態(tài)的大自然賦予刺繡紋樣以無窮無盡的啟示,紋樣繡飾沒有任何做作痕跡,一件件繡品如天生地設(shè)一般,充滿了富麗之美。雖然所處的環(huán)境艱苦,內(nèi)部世界色彩單調(diào),但絢麗的服飾和豐富的手工藝品起到了和自然平衡的作用,她們對藝術(shù)的熱愛和追求把生活演繹得色彩斑斕。(攝影/潘靜)

帕米爾高原上的一戶人家

在艱苦的高寒山區(qū)環(huán)境中,小家庭難以克服風(fēng)雪嚴(yán)寒和資源貧乏等困難。半游牧半定居的生活方式,使塔吉克族傳統(tǒng)的大家庭形式得以維系和保持。這里的大多數(shù)家庭仍然是幾世同堂,常會看見那種老少相依為命、融洽和睦的場面。輩分最高的男子主持生產(chǎn)活動和家庭生計。父親向兒子傳授畜牧業(yè)和農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和勞動技能;母親負(fù)責(zé)教導(dǎo)女兒,教她們擠奶、烹任。(攝影/周敏強)

未來

一個族群的飛翔夢想

村民們開始規(guī)劃族群的未來,紛紛把孩子送往塔什庫爾干去接受現(xiàn)代教育;政府的卡車艱難地穿梭于帕米爾高原的各個村落,將那些愿意接受教育的孩子接往縣城,讓小鷹飛往更廣闊的世界。

伊力亞趴在土床上盤點著他收到的學(xué)費,幾袋青稞與一只牦牛腿。他抽著土煙,煤油燈晃動的火光把他瘦弱的影子夸張地刻在石墻上。他讓我講講外面世界的故事。我說了很多外面的事,但他都沒有興趣,很久后他抬起頭讓我說說外面女人的事,我們相互望了一眼都笑了。只要兩個男人在一起就無法回避女人這個話題,我和伊力亞也一樣。

伊力亞似乎并不愛他的家園,他斷斷續(xù)續(xù)斯地說著熱斯喀木。他說這里什么都不好,寒冷的天氣,貧瘠的土地,冰冷的石頭。最讓人難以忍受的是群山阻擋著村里與外面世界的交流。在他的言語中隱約帶著一種怨恨。他向我說起了喀什,他所去過的最遙遠(yuǎn)的城市,念念不忘地說喀什什么都比這里好。最后我問他想過離開嗎,他慢慢地沉默了。

苦難的對面就是希望與歡樂,塔吉克人的痛苦是壓抑的,而他們的喜悅則是狂放的,就如同那些灰色山谷中的紅色裝束。嚴(yán)酷的生存環(huán)境造就了塔吉克人無論是在生活上,還是情感上都緊緊相依。族長吐爾地白克家舉辦了一場舞會,是獻給阿瓦罕的。阿瓦罕的兒子阿里年初生病去世了,他是老人唯一的兒子。村里舉辦舞會一是祭奠逝去的阿里,二是鼓勵年邁的阿瓦罕。

吐爾地白克家門口人們開始唱歌跳舞,鷹笛聲響起,悠揚的歌聲回蕩在山谷中,村民們跳起歡快的鷹舞。帕米爾的圣山擋住了人們的目光,人們希望能像鷹一樣看到這個高原之外的生活。伊力亞也在人群中興奮地跳著,揮舞著雙臂。阿瓦罕沒有加入跳舞的隊伍,收起眼淚獨自離開。我跟隨老人回到她冷清的家中,在家門口為她拍照。那個沉默的、飽經(jīng)滄桑的老人抱著孫女凝望著我的鏡頭。一瞬間,這種人性的力量讓我終于明白了塔吉克人對于家園的愛。

外坐著玩耍的小學(xué)生

塔吉克牧民們常年在雪域高原上放牧,羊群停下來在哪里吃草,他們的家就安在哪里。交通條件艱苦,自然災(zāi)害時常發(fā)生,很多適齡孩子待在家里無法上學(xué),有的只能在條件十分簡陋的“馬背小學(xué)”或“帳篷學(xué)校”讀書,難以接受到完整的教育。2009年,塔什庫爾干塔吉克自治縣修建了現(xiàn)代化城鄉(xiāng)寄宿制小學(xué),并對義務(wù)教育階段寄宿制學(xué)生給予生活補貼,讓全縣境內(nèi)各個角落的孩子告別深山、峽谷中簡陋的校舍,來到縣城接受系統(tǒng)、完整的義務(wù)教育。(攝影/周敏強)

專題鏈接:新疆旅游

文章來源:http://www.936579.cn/23479.html